○大山町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年1月28日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45に規定する地域支援事業のうち介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、法、省令及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」)に基づいて使用する用語の例による。

(1) 要支援者とは、法第9条第1号に規定する第1号被保険者のうち同法第32条の規定により要支援認定を受けた者をいう。

(2) 介護予防・生活支援サービス事業対象者とは、要介護又は要支援の認定を省略して、総合事業のみを利用する場合で、必要なサービスが利用できるよう本人の状況を確認するための基本チェックリストにより対象とする被保険者(以下「事業対象者」という。)をいう。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、大山町とする。

2 町長は、適当と認める者に対し、総合事業の全部又は一部を委託することができるものとする。

(対象者)

第4条 介護予防・生活支援サービス事業の対象者は、要支援者及び事業対象者とする。

2 一般介護予防事業の対象者は、第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者とする。

(1) 介護予防・生活支援サービス事業

ア 訪問型サービス

イ 通所型サービス

ウ 介護予防ケアマネジメント

(2) 一般介護予防事業

ア 介護予防把握事業

イ 介護予防普及啓発事業

ウ 地域介護予防活動支援事業

エ 地域リハビリテーション活動支援事業

(第1号事業支給費)

第6条 法第115条の45の3に規定する第1号事業支給費は、10円に町長が別に定める単位を乗じて得た額に次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 第1号訪問事業及び第1号通所事業 100分の90

(2) 第1号介護予防支援事業 100分の100

2 法第59条の2第1項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上である者の第1号事業支給費については、前項の規定中「100分の90」とあるのは、「100分の80」とする。

(支給限度額)

第7条 支給限度額の算定は法第55条の規定の例によるものとし、支給限度額は、それぞれ要支援1は5,032単位、要支援2は10,531単位、事業対象者は5,032単位とする。

2 総合事業の利用者が法第52条に規定する予防給付を利用している場合は、総合事業及び予防給付の限度額を一体的に算定するものとする。

(利用申請)

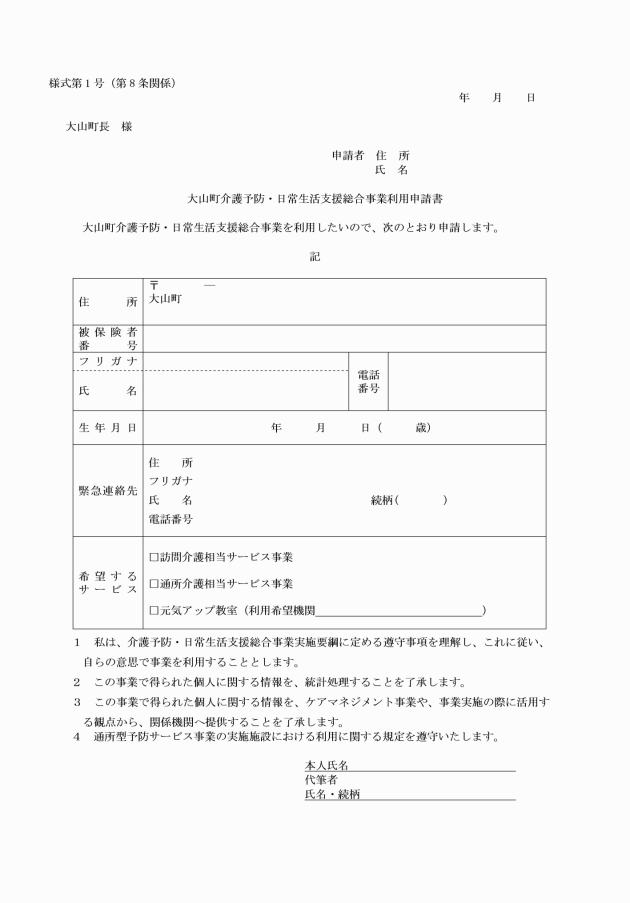

第8条 介護予防・生活支援サービスを利用しようとする対象者は、大山町介護予防・日常生活支援総合事業利用申請書(様式第1号)により申し込むものとする。

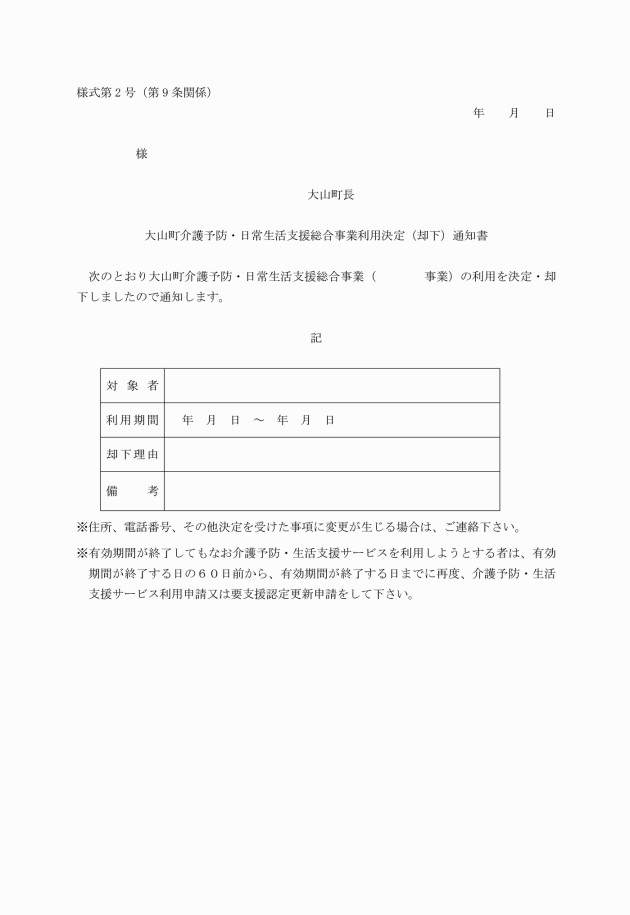

(利用の決定の効力等)

第10条 前条第1項の規定による介護予防・生活支援サービスの利用の決定は当該決定の日から効力が生じるものとする。

(1) 要支援者については、要支援認定の有効期間の終了する日

(2) 要支援者でないものについては、効力の生じた日の翌月の初日から24月を最大として町長の定める日。ただし、効力の生じた日が月の初日である場合はその日から24月を最大として町長の定める日

(費用負担)

第12条 町長は、必要に応じ総合事業に参加する者に参加に要する費用を負担させるものとする。

(事業受託者)

第13条 第3条第2項の規定により、総合事業の委託を受けた者(以下「事業受託者」という。)は、総合事業の実施に係る経費を他の事業に係る経費と明確に区分し、会計処理を行わなければならない。

2 事業受託者は、委託を受け、提供するサービスについて、実施月ごとに、町長に報告しなければならない。

(秘密保持等)

第14条 総合事業に従事する者(以下「従事者」という。)及び従事者であった者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 事業受託者及び指定事業所(以下「事業者」という。)は、当該事業所の従事者及び従事者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 事業者は、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(清潔保持と健康管理)

第15条 通所型サービスを実施する事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 通所型サービスを実施する事業者は、当該事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講じなければならない。

3 訪問型サービスを実施する事業者は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

4 訪問型サービスを実施する事業者は、事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理を行わなければならない。

(事故発生時の対応)

第16条 事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、町、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3 事業者は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(事業の廃止、休止又は再開の届出及び便宜の提供)

第17条 事業者は、当該サービスの事業を廃止し、休止し、又は再開しようとするときは、その廃止、休止又は再開の日の1月前までに、町長に届け出なければならない。

2 事業者は、前項の規定による事業の廃止、休止又は再開の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該事業所においてサービスを受けていた者であって、当該事業の廃止、休止又は再開の日以後においても引き続き従前のサービスの提供を希望するものに対し、必要なサービス等が継続的に提供されるよう、介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター又は他のサービス事業者その他の関係者との連絡調整等の便宜の提供を行わなければならない。

(関連機関との連携)

第18条 町長は、関係する機関との連携を図り、総合事業による効果が期待される対象者の早期発見に努めるほか、対象者に対する支援が円滑かつ効果的に行われるよう努めなければならない。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(大山町介護予防・地域支え合い事業実施要綱の廃止)

2 大山町介護予防・地域支え合い事業実施要綱(平成17年大山町告示第33号)は廃止する。

附則(平成29年3月28日告示第83号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成30年8月1日告示第193号)

この要綱は、平成30年8月1日から施行する。

附則(令和元年10月1日告示第84号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

附則(令和5年3月9日告示第54号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

事業構成 | 事業名 | 事業内容 | ||

介護予防・生活支援サービス事業 | 訪問型サービス(第1号訪問事業) | 訪問型サービス(現行相当) | 訪問介護相当サービス事業 | 訪問介護員による身体介護・生活援助を行う。(訪問介護と同様のサービスを行う。) |

通所型サービス(第1号通所事業) | 通所型サービス(現行相当) | 通所介護相当サービス事業 | 通所介護施設で必要な日常生活上の支援を行う。(通所介護と同様のサービスを行う。) | |

通所型サービスA(緩和した基準によるサービス) | 元気アップ教室 | 身体機能の向上のための機能訓練、食に関する指導・相談、口の体操、レクリエーション・軽体操などの介護予防教室を行う。 | ||

介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業) | 総合事業によるサービス等の適切な提供を行うためのケアマネジメントを行う。 | |||

一般介護予防事業 | 介護予防把握事業 | 地域の実情に応じて収集した情報等の活用により、閉じこもり等何らかの支援を必要とする者を把握し、介護予防活動につなげる。 | ||

介護予防普及啓発事業 | 介護予防の普及啓発に資する介護予防教室等の開催、有識者等による講演会、相談会の開催、介護予防の基本的知識を普及啓発するためのパンフレット等の作成及び配布を行う。 | |||

地域介護予防活動支援事業 | 地域における住民主体の介護予防活動の育成・支援を行う。 | |||

地域リハビリテーション活動支援事業 | 地域における介護予防活動の取組を強化するために、通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通いの場等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進する。 | |||